«Того же лета (1550 год) учинил у себя царь и великий князь Иван Васильевич всея Русии выборных стрелцов ис пищалей 3000 человек, а велел им жити в Воробьевой слободе, а головы у них учинил детей боярских: в первой статьи Гришу Желобова сына Пушешникова, а у него пищалников 500 человек да с ними головы у ста человек сын боярской, а в другой статьи Дьяк Ржевской, а у него пищалников 500 человек, а у всяких у ста человек сын боярской; в третьей статье Иван Семенов сын Черемисинов, а у него 500 человек, а у ста человек сын боярской в сотниках; в четвертой статья Васка Фуников сын Прончищев, а с ним 500 человек, а у ста человек сын боярской; в пятой статье Федор Иванов сын Дурасов, а с ним 500 человек, а у ста человек сын боярской; в шестой статье Яков Степанов сын Бундов, а у него 500 человек, а у ста человек сын боярской. Да и жалованье стрелцом велел давати по четыре рубли на год…».

Кардинал Коммендоне 1564 год: «русские имеют обычай перед вступлением в битву надевать сверх оружия драгоценные разноцветные одеяния, так что русское войско имеет вид прекрасного цветущего луга».

Джером Горсей о встрече английского посла в 1583 году: «Как было назначено, около 9 часов в этот день улицы заполнились народом и тысяча стрельцов, в красных, желтых и голубых одеждах, выстроенные в ряды своими военачальниками, верхом с блестящими самопалами и пищалями в руках, стояли на всем пути от его двери до дворца царя», «20 тысяч стрельцов, разодетых в бархат, отделанный шелком и стаметом, были расставлены в 8 рядов на протяжении 2 миль».

С 1601 года, в течении четырех лет, Петр Петрей выполнял в России шпионскую миссию в пользу Швеции под видом лекаря, собирая сведения о стране и ее правителях, постоянно информируя Карла IX. Хотя он находился в России в начале XVII века и со времени смерти Ивана Грозного прошло 15 лет, но никаких серьезных изменений за этот период ни в одежде, ни в вооружении стрелецкого войска не произошло, так что мы можем доверять его наблюдениям:

Петр Петрей «История о великом княжестве Московском»: «Все войско, которым располагает великий князь в военное время, конное, как простые воины, стрельцы и другие, которым вверен огнестрельный наряд, так и дворяне и всадники: пешком не ходит никто».

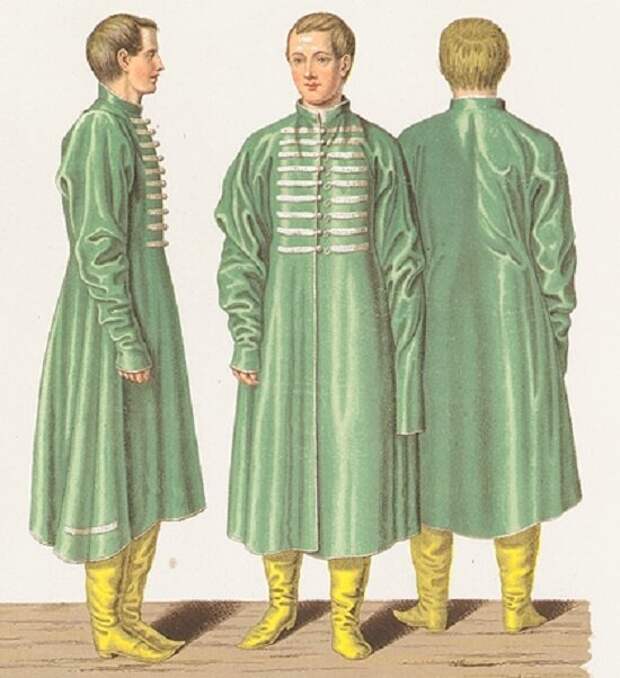

«Когда москвитяне хотят выходить на войну ...передний полк должен ехать впереди и едет первый перед главным воеводой; в нем пять тысяч стрельцов в зеленых кафтанах, с длинными пищалями, по пяти человек в ряд...Перед ним тоже едут, по пяти в ряд, несколько тысяч стрельцов в красных кафтанах...». Ниже дана иллюстрация, относящаяся к той эпохе:

На этом фрагменте картины польского художника Ш.Богушевича «Битва при Клушино 1610 год», бывшим очевидцем событий, слева видны стрельцы в разноцветных одеждах.

А вот самый интересный документ, дающий почти полное представление о экипировке и снаряжении стрелецких полков времен «грозного» царя - выдержки из «Обидного списка» к грамоте князя А.И. Ногтева-Суздальского с росписью ущерба, нанесенного литовскими наездами на Полоцком рубеже в 1571 году:

«У полотцких жилетцких стрельцов Дмитреева прибору Уварова у Ротки у Игнатьева сына Гудкова с товарыщи у тритцати человек, взяли шеснатцать меринов с седлы и с уздами и с епанчами, да с убитых сняли с четырех человек по однорятке по настрафильной да по кафтану по суконному аглинские земли черны, да по колпаку...».

«У полотцких жилетцких пятидесятников стрелетцких... а взяли у них тридцать меринов с седлы и с уздами и с епанчами, да с убитых стрельцов сняли по однорятке по настрафильной, да по кафтану по аглинскому, да по ручнице...».

«Да громили промеж Полотцка ж и Турови сотника стрелетцкого Бориса Назимова и стрельцов, а животов их у них поимали - с сотником стрелетцким з Борисом с Назимовым живота его взяли: конь карь с седлом и с уздою, да из-под дву ево человек взяли конь рыж да мерин гнед с седлы и с уздами и сь епанчами, да с него сняли саадак да саблю да пансыр, да однорятку, да ферези, да кафтан...».

«А у стрельца у Третьячка взяли - два мерина, мерин рыж, мерин ворон, да ормяк, да две рубашки, да двои портки полотняные. И всего у нево взяли на четыре рубли с четвертью».

Из текста видно, какую одежду носили стрельцы, это: епанча, однорядка, кафтан, армяк, ферязь, рубашка и портки, колпак. Разберем предназначение и стоимость каждого вида одежды по отдельности.

Первое упоминание о епанче в «Слово о полку Игореве»: «орьтъмами и япончицами, и кожухы начашя мосты мостити по болотомъ и грязивымъ мѣстомъ».

Епанчой назывался длинный плащ из верблюжьей, овечьей шерсти или из плотного войлока пропитанного олифой, без рукавов и с капюшоном. Популярность епанчи на Руси и в России была столь высокой, что ее изображение попало на рязанский герб.

Сигизмунд фон Герберштейн австрийский посол: «Разбивая стан, они выбирают место попросторнее, где более знатные устанавливают палатки, прочие же втыкают в землю прутья в виде дуги и покрывают их епанчами (iapantze), как называются у них плащи, чтобы прятать туда сёдла, луки и остальное в этом роде и чтобы (самим) защититься от дождя». В XVI веке епанча из красного сукна использовалась как накидка для торжественных случаев. Недорогая епанча стоила 10 алтын (30 копеек). В нашем случае, это дорожная епанча, притороченная к седлу и возимая на случай непогоды.

Джильс Флетчер английский посланник: «При выходе из дома набрасывается сверх всей этой одежды (которая очень легка, хотя состоит из нескольких платьев) так называемая однорядка, похожая на охабень, с той разницей, что шьется без воротника; она бывает, обыкновенно, из тонкого сукна или камлота...Что касается до мужиков и жен их, то они одеваются очень бедно: мужчина ходит в однорядке или широком платье, которое спускается до самых пят и подпоясано кушаком, из грубого белого или синего сукна, с надетой под ним шубой или длинным меховым или овчинным камзолом, в меховой шапке и в сапогах. У мужиков победнее однорядки из коровьей шкуры...».

Однорядка - демисезонный долгополый кафтан из цветного сукна с прямым запахом и рядом петель и пуговиц или на шнурах с кистями, с длинными рукавами и прорезями для рук, без подкладки и воротника. Однорядка застегивалась встык, и часто опоясывалась.

Среди утраченного стрелецкого имущества упоминается «однорятка настрафильная» (настрафиль - сорт английского сукна), стоившая, в ценах того времени, 1.2 - 1.5 рубля. Ну а самые дешевые однорядки начинались от 39 копеек.

Сигизмунд фон Герберштейн: «Одежда их и телесное убранство у всех одинаковы; кафтаны (tunica) они носят длинные, без складок, с очень узкими рукавами, почти на венгерский лад; при этом христиане носят узелки, которыми застёгивается грудь, на правой стороне, а татары, одежда которых очень похожа,- на левой».

Кафтан - распашная мужская долгополая одежда свободного покроя или приталенная (становая) на подкладке, с длинными рукавами и воротником, застежками служили петли и пуговицы. Длинные рукава заменяли зимой перчатки или муфту.

Опись продаж с публичного торга в 7116 (1608) году: «Кафтан холодной с ожерельем, бархат червчат двоеморх, пугвицы канютельные литовское дело, подпушка тафта гунгулинна около ожерелья 28 жемчюгов уроды, цена кафтану и с ожерельем 12 рублев; Кафтан холодной, камка рудожолта Есская, нашивка серебряна в 12 местах, цена 3 рубли с полтиною; Кафтан холодной, камочка лазорева Есская, нашивка золотная, на ней 13 пуговок, цена рубль 26 алтын и 3 деньги; Кафтан холодной, сукно вишнево лундыш, ветчан, нашивка в 12 местех шолк вишнев с серебром вполнос, цена 2 рубля; Кафтан холодной, сукно бурнатно, ветчан, цена полтина...». Самый дешевый сермяжный кафтан стоил от 10 копеек, а «кафтан овчинный под сукном», т.е. зимний - 1 рубль и 37.5 копеек.

«Мужеская одежда Русских похожа на Греческую: короткая рубаха до ляшек выпускается наверх портков, потом надевается кафтан длиною по колена, а сверху ферязь до самой земли. Высшего класса люди носят платье из дорогой материи, шитое золотом и унизанное драгоценными камнями».

Фе́рязь (от араб. färäğä) - верхняя распашная одежда свободного покроя на подкладке с длинными до земли рукавами, без воротника. Застегивалась на груди на пуговицы и петли или на шнурах с кистями. Именно благодаря ферязи появилось выражение «работать спустя рукава». Летние ферязи были на тонкой подкладке, а зимние подбивались мехом. Верх ферязи мог быть каким угодно, от сермяги до парчи и бархата - все зависело от кошелька владельца и естественно его вкуса. В XVII веке при царском дворе бояре и дворяне были обязаны иметь три вида ферязи - на каждый церковный праздник свой вариант.

«Ферези теплые: тафта зелена, черева песцовы, нашивка шолк червчат з золотом, пуговицы серебряны сканные ветчаны; цена пол 2 рубли. Взял Петр Воейков за рубль и за 26 алтын 4 денги; и те деньги взяты. Ферези Корсачьи, киндяк ценинен, нашивка торочковая товоже киндяка, ветчаны, цена 25 алтын; взял Олексей Лихарев за рубль 13 алтын 2 деньги». Самые дешевые летние ферези стоили от 10 копеек.

Джильс Флетчер английский посланник: «...или широком платье, которое спускается до самых пят и подпоясано кушаком, из грубого белого или синего сукна...» - это про армяк.

Армяк (произошел от армячины, грубого тяжелого сукна из овечьей или верблюжьей шерсти) - верхняя долгополая запашная зимняя одежда без пуговиц, с большим воротником, носился с ярким кушаком. В XV-XVI веке армяк, в основном, крестьянская одежда. Первые появившиеся на Руси «ормяки» были татарскими и внешне очень походили на большие халаты.

Цену на армяки мне выяснить не удалось, поэтому попробуем ее вычислить. Два мерина, армяк, два комплекта рубашка и портки были оценены в 4 рубля 25 копеек. Мерин стоил 2 рубля, значит на армяк с рубашками и портами остается 25 копеек. Комплект из холщовой рубашки и портков в середине XVI века стоил 6-8 копеек. Цена армяка примерно 10 копеек.

Колпак носили летом, шапку зимой.

«Шапка: Бархатная, с высоким колпаком и меховым околышем. Цвет колпака зависит от полка. Мех у рядовых стрельцов овчинный, у офицеров (начальных людей) соболиный». Шапки из овчины или простого сукна стоили 4-5 копеек.

В список не попали такие важные элементы гардероба, как шуба и сапоги: в Волоколамске и Москве баранья шуба в 1573 году ценилась в 54 деньги (27 копеек), а в 1580 году уже в 60 денег(30 коп.). Цены на самые дешевые сапоги (кожаные с каблуками) начинались от 6 копеек.

Итак «рухлядь» рядового стрельца: пара рубах и портков (15 коп.), кафтан зимний (1 руб. 37.5 коп.) и кафтан летний из английского сукна (1-1.5 рубля), кафтан походный сермяжный (15 коп.), шуба баранья (30 коп.), сапоги (10 коп.), однорядка из английского или фландрского сукна (1-1.5 рубля), епанча (30 коп.), ноговицы (род чулок из толстой шерсти- 6 коп.), армяк (10 коп.), перчатки с крагами и цветной кушак (12 коп.). Итого примерно: 4.6 - 5.6 руб. И в этот список я намеренно не включил ферязи, так как точно не известно, носил ли их рядовой состав.

Затраты на одежду получились больше, чем годовое жалованье, как же так? Но тут на помощь пришел беглый дьяк Григорий Котошихин: «московским стрелцом всех приказов и салдатом, надворной пехоте на платье сукно ежегодь; ...новгородцким, псковским, астараханским, терским и иным городов стрелцом на платье посылаются сукна в три или в четыре года». И сукно то было, как правило, заграничное.

Источники:

Цены и их движение в Русском Государстве XVI века

ОПИСЬ И ПРОДАЖА С ПУБЛИЧНОГО ТОРГА ОСТАВШЕГОСЯ ИМЕНИЯ ПО УБИЕНИИ НАРОДОМ ОБВИНЕННОГО В ИЗМЕНЕ МИХАИЛЫ ТАТИЩЕВА во 116 году.